新闻资讯

怪诞生物实验的艺术演绎

海莉耶塔·拉克斯(Henrietta Lacks)去世于1951年。

她的癌症细胞系在未经本人许可的情况下,被约翰· 霍普金斯医院研究中心的乔治· 盖伊(George Gey)分送给了众多生物研究机构并用于癌症模式细胞研究。生物研究史上由此出现了可以连续传代、无限分裂以及增殖的细胞株,它在全球范围内助力了细胞克隆、基因混合、现代病毒学乃至生物衰老研究。

1956年,HeLa细胞先于人类,随一颗前苏联卫星进入了太空。

换言之,全球各地的实验室使用的HeLa细胞,都来自于同一个去世于1951年的女性,半个世纪以来实验室内所培育和增殖的HeLa细胞总量,早已远远超过了海莉耶塔·拉克斯本人身体的细胞总和。

这是一个发生在二十世纪下半叶的怪诞故事,细胞代替了它的“宿主”,出现在主人生命尺度里从未可及的国土和领地,甚至离开了地球表面。海莉耶塔·拉克斯从一个人的名字缩写成四个字母代号的过程,也刺穿了我们习以为常的“现代性”:科学研究与新兴技术——从人工智能、生物基因技术到有机体与无机体的结合——都从改造与征服自然,转向试图重新书写“人类”本身。基因组变成了可开放编撰的数据集,死亡被视作可被征服的疾病,赋予人类“天选感”的“意识”被作为一种机器形态讨论,而在埃隆·马斯克(Elon Musk)新近公布的Neuralink项目官网上,只有一句简单却意味深长的话:Neuralink提供高带宽和安全的脑机界面。

技术蓝图的铺开伴随着人类心智防线的层层逼近。不论是法国哲学家米歇尔·塞尔(Michel Serres)在《拇指姑娘》里描绘的“将大脑捧在手上”的拇指时代,以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利(Yuval Noah Harari)在那本几乎售及全球的《人类简史》里数据框架下的人类史观,抑或法兰西斯·福山(Francis Fukuyama)在《我们的后人类未来》里提出的警告:“生物技术会让人类失去人性”,都指向一种对传统人本主义“大写之人”和技术乌托邦的内省式困惑,是“人”与“非人”之界限的渐进式模糊与分崩离析,也是当人类挣脱了性别、种族和阶级等历史经验的碾压,并试图铲除道德、宗教、文化、艺术等遗产的桎梏时,意识的觉醒和价值归零后浮现的真空——在当代的技术语境下,人的“身体”和“心智”开始被视为新近到来之世纪的经济产品,我们从未如此极端,直到我们跨越了福山笔下那“人类”与“后人类”的分水岭。

学界普遍认为“后人类”的议题始于20世纪90年代前后。美国学者唐娜·哈拉维(Donna Haraway)于1985年提出《赛博格宣言》(A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century),其关于赛博格(cyborg)的论述把这一冷战时期军备竞赛的概念产物挪移进了批判理论,并在后人类主义的脉络中占据重要地位。包括内尔·贝德明顿(Neil Badmington)、 罗西-布拉伊多蒂(Rosi Braidotti)、埃莲·格拉汉姆(Elaine L. Graham)、凯瑟琳·海勒(N. Katherine Hayles)和卡里·伍尔夫(Cary Wolfe)在内的学者,都或多或少地采取后结构主义或解构主义的视角,重新向“何为人类”发问。人类似乎将不再是造物主的情有所钟,在激进的技术乐观者眼里,“技术”或者“机器”迟早与我们平等共生,拥有自己的生存权;在审慎的反技术乌托主义者眼里,后人类世界一点也不让人向往:“它也许是一个任何‘共享的人性’已经消失的世界,可能是一个《美丽新世界》所设想的软性的专制世界,每个人都健康愉悦地生活,但完全忘记了希望、恐惧与挣扎的意义”(福山)。

凯瑟琳·海勒在《我们何以成为后人类:文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》(How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics)中提出,后人类主体存在于“人与非人共同构成的分散式认知系统中”。某种意义上,我们每个人都可能成为Henrietta Lacks,将有介质——不论是细胞、假体、人机混合物还是被抽离出来、单独贮存的“意识”,代替我们生存下去,甚至成为我们。我们和这样的“人类”(可能游走于有机物与机器之间,混生于现实与虚构之际)的区别,与智人和尼安德特人的区别,将为几何?不论如何,“我”、“机器”、“身体”、“意识”、“智能”、“身份”乃至“社会”等这些概念,终将从约定俗成重回混沌莫辨。而更值得关注的是,所有这些看似颠覆性的念头,都投射于或者预期着短短不到一百年的未来。

对“后人类”的讨论不仅以更精密的时间尺度对历史提出观测与思辨,它也在全球坐标系里呈现了多态、共生、去中心的样貌。卡里·伍尔夫在《什么是后人类主义?》里则引述福柯《词与物》的最后一段话: “人是近期的发明,并且正接近其终点……人将被抹去,如同大海边沙地上的一张脸。” 而艺术家、学者丹尼尔·兰道(Daniel Landau)在他于2014年发起的“Oh-Man, Oh-Machine国际会议:后人类主义的政治与美学” 的开篇写道:“近日,在特拉维夫的市中心,有人绘制了一副涂鸦。上面的文字是:后人类之后,还会有什么?”(And what will come after postmodernism?)

以色列是人类古老圣典与信仰的诞生之地与若干宗教的圣所,同时也在全球新兴科技的图景中占据一席之地,悠远与先锋蕴含于同一片土地,这似乎为本身暗含技术—宗教—精神线索(比如将“奇点”视作救赎)的“后人类”讨论提供了语境。Oh-Man, Oh-Machine 国际会议由特拉维夫大学的人文跨学科专业(Multidisciplinary Program in the Humanities)、科恩历史与科学思想哲学研究所(Cohen Institute for the History and Philosophy of the Sciences and Ideas)与贝特伯尔(Beit Berl)艺术学院联合发起。兰道试图通过会议与展览集结世界范围内研究“后人类”的艺术家与学者,探讨后人类时代的“性别”观与女性主义,反思赛博格究竟是一种生物现实还是社会建构的产物,研究“智能”从个体性到集体性的跃迁,想象技术的神学以及技术救赎论,理性地分析技术意识形态与新资本主义的兴起,并指向关于“自身”(self)究竟为何,以及在未来如何演化的层层追问。

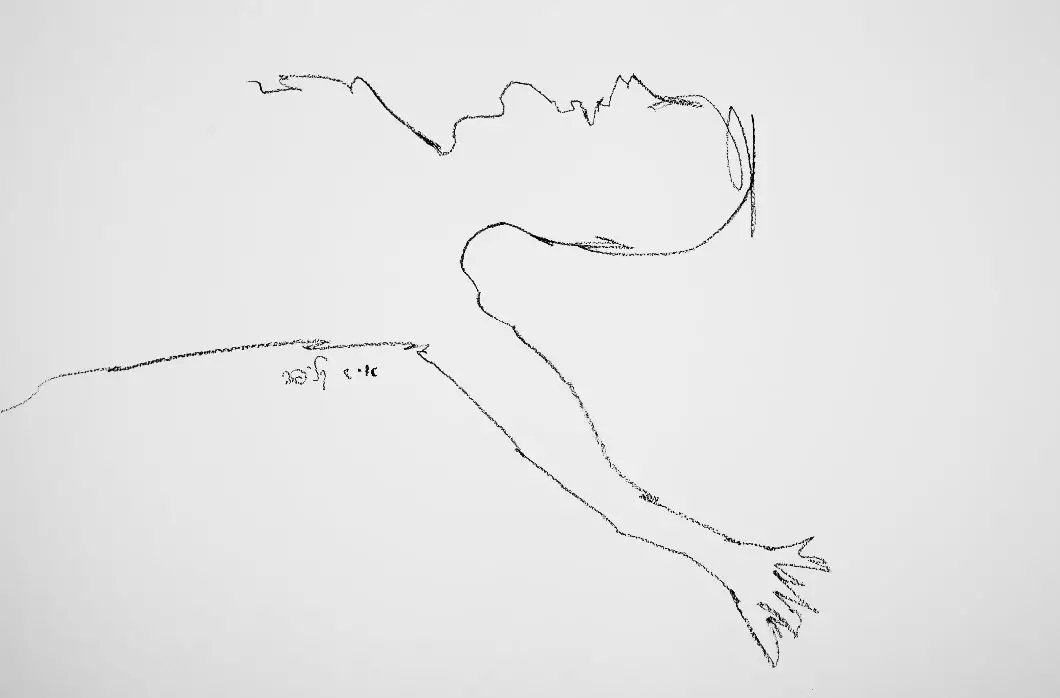

在由伍迪·埃德尔曼(Udi Edelman)和兰道共同策划的展览《HeLa—人类存在之诸态》(HeLa – Formations of Human Existence)中,我们又回到了海莉耶塔·拉克斯的故事。艺术家欧隆·卡兹(Oron Catts)和依奥纳特·祖尔(Ionat Zurr)在作品《已死胜过正在死去》(Better Dead Than Dying, 2014)中,在展览现场构建了一个临时性的生物实验室,二位艺术家在此培育HeLa细胞,直至其最终被塑形成海莉耶塔·拉克斯本人的轮廓。而作品所搭建的系统,在展览伊始时对为系统内的细胞提供生存所需的养分和环境条件。随着时间推移,逐步演进为对培养皿里所有生命的死亡陷阱。以此,艺术家试图发出对生物技术所带来的伦理困境的追问。

“身体”与“大脑”抑或心智的关系也在展览中得到呈现。在影像作品《仍在接受治疗》(Still Under Treatment)里,艺术家阿亚·本·荣(Aya Ben Ron)记录了七名躺在手术台上接受麻醉的病人,在影像中,人们从清醒的、有生命力的状态, 层层过渡到成为手术刀下一个个纯粹的生理性身体。萨查·弗雷迪·基斯勒夫(Shachar Freddy Kislev)在《大脑》(Brain)里描述了一位天体物理学家, 慢性疾病将导致他的身体逐步瘫痪, 只留下大脑功能完好无损,因而他只能像霍金一样通过一种声音合成器讲述他的研究。诡谲的是,整部影片都从主角的“大脑”视角出发——当所有的生物层次的身体性被剥离,独立存在的“大脑”是否仍能被当作“人”看待?

Oh-Man, Oh-Machine也是兰道本人作为艺术家的“研究实验室”,实验室定期邀请艺术家、科学家、技术开发者与身体研究者,通过文本、艺术项目和表演项目来阐释人机关系。近期的项目包括使用以脑电图描记器(EEG)为基础的一系列脑机界面,探索“动作的再具身化”(re-embodied movement)。在实验室的36小时工作坊里,“身体”先是被从“知识的贮存和传输”探讨,继而课题转向“技术”如何被吸收和同化到身体对知识和信息的贮存和传输过程里去。身体也被视为可以被“运算”之物,艺术家从福柯的“生命权力”出发,审视遍及人类生活的算法和运算机制。工作坊的第三部分则思考“身体”在技术辅助环境里的消失。在这些工作坊里,人工测量和动态捕捉被一视同仁,身体的物理搭建和虚拟现实建构被并列处理。对“身体”母题的层层拆解,以及对“现场”与“表演”的运用,似乎成为了Daniel Landau与“后人类”讨论之重重悖论与困境的相处方式。他试图用身体的复归对抗身体概念的消解,或用对“人”的纯粹抽象回应“人”的定义矛盾。在作品《时间—身体研究》(Time-Body Study)里,艺术家邀请观众进入头戴式显示设备所构建的VR环境里,在VR中出现的对谈者用催眠一般的吟诵,让观众想象自己处在一名7岁孩童、40岁中年人和80岁迟暮之人的身体里。对谈者在VR环境中与观众的“交流”伴随着触摸,而触摸则真实地发生在物理空间里。

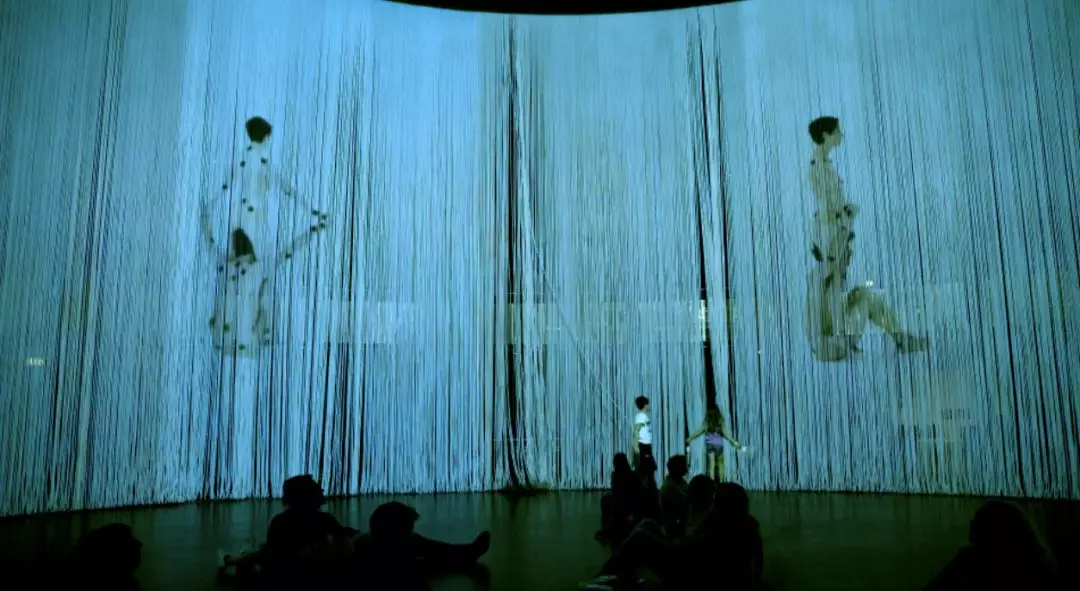

2016年展出于伦敦的影像装置《完美的“后”人类》(The Perfect [Post] Human )则涵纳了“后人类”意象之完美与讽刺并存的现实。作品灵感来于丹麦导演、 纪录片制作人约根·莱斯(Jorgen Leth)拍摄于1967年的实验影片《完美的人类》(The Perfect Human):影片中,完美的人类“运作”(function)于一间白色的无界房间里,仿佛置身于架空的动物园。兰道在伦敦的圆屋剧场(Round House)用白色线帘与影像重构了这样一个没有边界的房间,今天的“完美人类”不仅拥有无暇的具象身体,他们的生命体征也无时无刻不由机器与算法所追踪、监控甚至判定。“完美的人类”是信息生成器,投影在白色帷幕表面的男女时而是肉体,时而是信息点位,看似无暇而自由,却又置身于没有厚度的圆形监狱。

技术不会停止发展,历史与制度也未必会终结,而被更新或颠覆,被接受或终结的,或许只是那个“大写的人”,那张终将被抹去的脸。而回荡在这空白空间里的人声,或许会成为那终将到来的“后人类”年代的注脚:

这是人。

Here is the human.

是人。

Here is the human.

是“完美的人类”。

Here is the perfect human.

我们将见到“完美的人类”如何运行。

We will see the perfect human Functioning.

“它们”为何物?

What kind of thing is it?

我们将一探究竟。

We will look into that.

我们将细密求索。

We will investigate that.

现在,我们知道“完美的人类”是什么模样,它们能做什么。

Now we will see how the perfect human looks and what it can do.

它们在房间里自由游弋。

The perfect human can move in a room.

“完美的人类”触感如何?

How is it to touch the perfect human?

皮肤是怎么样?

How is the skin?

是光滑的,

Is it smooth?

温暖的吗?

Is it warm?

“完美的人类”在想什么?

What is the perfect human thinking?

“完美的人类”在想它们所处的圆形房间吗?

Is the perfect human thinking of the room he is in?

看啊,这里有完美的人类。

Look at the perfect human.

VISION:最早是什么使你对后人类主义产生了兴趣,而在特拉维夫讨论这个课题有什么特殊性?发生在这里的探讨是否会跟本土的宗教或技术文化产生关联?

Daniel: 不论是作为媒体艺术家还是研究者,我长期以来感兴趣的方向是人与技术的复杂关系。为了加深对这种关系的理解,我阅读了许多批判性的文本与理论。技术的本质是什么?技术究竟如何使我们成为现在的自己,而人与技术的关系将会将人性引领至何处?我的研究来源自艺术和理论的双重角度,追溯到最开始的话,我想是海德格尔的《关于技术的问题》(The Question Concerning Technology)和劳丽 · 安德森(Laurie Anderson)的《勇者之家》(Home of the Brave)将我的兴趣引向了艺术与技术领域,之后我阅读了Katherine Hayles关于后人类主义的写作,就像突然眼界被打开了。此后,我开始持续地重新思考“现代性”,以及人类、自然和机器之间的关系。某种意义上,后人类理论的讨论是全球性的,特拉维夫只是这个全球图景中的一环。

VISION: 是否可以描述一下在以色列进行后人类理论研究的学者群体?

Daniel: 在后人类理论研究方向,学者主要集中在特拉维夫大学和耶路撒冷希伯来大学。我们在特拉维夫也有后人类主义沙龙,每个月我们都会举行聚会,探索这些理论如何能在日常层面得到运用。

VISION: 虽然你生活在跨越国家的数个城市,许多你的创作依然围绕着特拉维夫与以色列。在你的艺术创作中,特拉维夫的哪些社会文化或技术文化方面的特点吸引着你的注意与观察?

Daniel: 总体上来说,特拉维夫是一个对技术充满了热情的城市,尤其是这里遍布着大大小小的科技创新公司,所谓的大文化气候在这里似乎并不扮演关键角色。特拉维夫有相当可观的技术活动家社群,包括艺术家和创客。围绕后人类主义进行探索和研究的社群相对小一些,但非常多样化。

VISION: 你近期的研究与创作倾向于关注“身体”的概念和表演形态,而这二者都似乎指向某种有形、可触的,以及“在场”的体验。是否可以在后人类主义的语境中分享你对于“身体”和“表演”的理解?

Daniel: 我最近研究的重点之一是虚拟具身化(virtual-embodiment)如何能扩充我们对 “自我”(self)的概念,这个想法本身或许已经有一些后人类的色彩,随着时间推移,我们会不得不直面这样一个处境:我们需要与我们自己的身体相处,也需要时刻面对那些可能具备身体性或自我性的人工智能体。

VISION: 你本人对“后人类状况”的观点是什么,我们的未来会走向何方?

Daniel: 我相信人与机器的共同演化,会无时不刻地更新“何为人”的定义。这里头的核心或许在于,“自我”究竟是什么,“自我”如何与“他者”发生关系 —— 不论这个“他者”是人类实体、人工智能还是其他,在这个互动关系发生的过程中,“人”的概念本身和“生命”的含义的每一个细枝末节都会一同演变。

text &interview龙星如

editorYue Zhu

photo©Daniel Landou

designer ///

The LAST ISSUE OF 2018